- Jaga Identitas Papua: Pemertahanan Bahasa Marori

- Ramai-ramai Menghajar Firli Bahuri

- Minimnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Dalam Pelayanan Oleh Pemda di Era Digitalisasi

Baca Juga

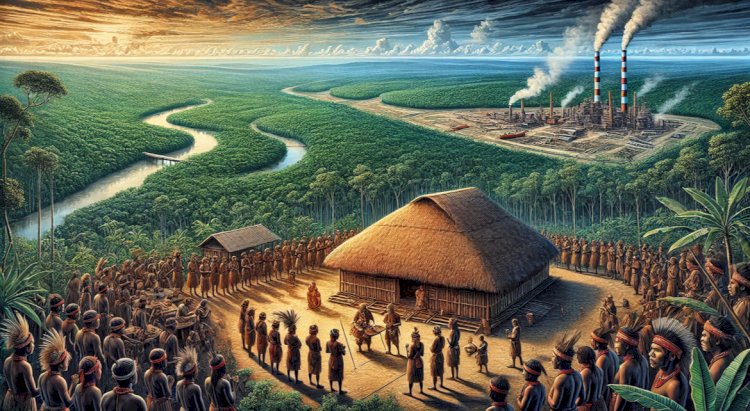

Hak ulayat merupakan simbol identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Bagi masyarakat adat di Indonesia, terutama di daerah perbatasan seperti Distrik Sota, Kabupaten Merauke, tanah ulayat memiliki nilai strategis yang melampaui sekadar sumber daya ekonomi. Tanah ini menjadi pijakan hidup, penyimpan sejarah, dan perekat komunitas adat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hak ulayat masih kerap diabaikan oleh berbagai kepentingan, mulai dari konflik agraria hingga lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, masyarakat adat sering kali berada di posisi yang paling rentan terhadap eksploitasi.

Hak Ulayat: Simbol Kehidupan Masyarakat Adat

Di Merauke, tanah ulayat memiliki arti mendalam bagi suku Marind. Ia adalah penopang kehidupan sekaligus simbol spiritual yang menghubungkan mereka dengan leluhur. Namun, ekspansi perusahaan besar dan pembangunan infrastruktur yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat telah menciptakan tantangan besar. Konflik sering kali terjadi akibat kurangnya pengakuan terhadap sistem hukum adat yang mereka pegang teguh.

Birokrasi yang rumit sering menjadi penghalang bagi masyarakat adat dalam mempertahankan tanah mereka. Ketika perusahaan atau pihak lain memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh izin atas tanah adat, masyarakat lokal sering kali kehilangan ruang hidup mereka. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman pemerintah dan masyarakat luas mengenai pentingnya tanah ulayat bagi kelangsungan budaya dan kesejahteraan masyarakat adat.

Kerangka Hukum: Ada, Tetapi Belum Maksimal

Secara hukum, Indonesia telah memiliki dasar kuat untuk melindungi hak ulayat, seperti yang tertuang dalam Pasal 18B UUD 1945. Pasal ini mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, berbagai undang-undang sektoral, seperti UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan UU Nomor 2 Tahun 2021 yang merevisi UU Otonomi Khusus Papua, turut memberikan pijakan hukum.

Namun, implementasi aturan-aturan tersebut sering kali tidak sesuai dengan harapan. Pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal, kerap lebih fokus pada investasi dibandingkan perlindungan hak adat. Dalam banyak kasus, konflik kepentingan antara ekonomi dan pelestarian budaya membuat masyarakat adat semakin termarjinalkan.

Eksploitasi dan Dampaknya bagi Kesejahteraan

Salah satu dampak terbesar dari pengabaian hak ulayat adalah hilangnya akses masyarakat adat terhadap tanah mereka. Tanah, yang menjadi sumber pangan, air, dan material lainnya, sering kali diambil alih untuk kepentingan pembangunan tanpa kompensasi yang adil.

Akibatnya, masyarakat adat kehilangan mata pencaharian utama mereka. Sebagai contoh, suku Marind yang bergantung pada hutan untuk berburu, meramu, dan bertani kini harus menghadapi kenyataan bahwa hutan mereka telah berubah menjadi perkebunan skala besar. Tidak hanya itu, perubahan iklim juga memperburuk kondisi lingkungan yang sebelumnya menjadi sandaran hidup mereka.

Lebih jauh lagi, kehilangan tanah ulayat berdampak pada aspek sosial dan budaya. Tanah bukan hanya sekadar lahan bagi masyarakat adat, tetapi juga tempat mereka menjaga tradisi, ritual, dan nilai-nilai leluhur. Ketika tanah hilang, identitas budaya pun terancam.

Langkah Nyata untuk Perlindungan Hak Ulayat

Melihat tantangan yang dihadapi masyarakat adat, perlindungan hak ulayat harus menjadi prioritas bersama. Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Berikut beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan:

1. Harmonisasi Kebijakan

Perbedaan antara regulasi pusat dan daerah sering menjadi sumber konflik. Sinkronisasi kebijakan harus dilakukan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan yang merugikan masyarakat adat.

2. Edukasi dan Pendampingan Hukum

Masyarakat adat perlu mendapatkan edukasi dan pendampingan hukum agar mampu memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil atau pemerintah daerah.

3. Penegakan Hukum yang Tegas

Pelanggaran terhadap hak ulayat harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba mengeksploitasi tanah adat secara ilegal.

4. Penguatan Lembaga Adat

Lembaga adat memiliki peran penting dalam melindungi dan mengelola tanah ulayat. Pemerintah perlu memberikan dukungan, baik dalam bentuk regulasi maupun sumber daya, agar lembaga ini dapat berfungsi secara optimal.

5. Pengembangan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat adalah melalui pengembangan ekonomi yang berbasis kearifan lokal. Misalnya, mendorong produksi dan pemasaran hasil hutan non-kayu, seperti madu, rotan, dan tanaman obat.

Menjaga Keberagaman untuk Masa Depan

Perlindungan hak ulayat bukan hanya soal keadilan bagi masyarakat adat, tetapi juga tentang menjaga keberagaman budaya yang menjadi identitas Indonesia. Dengan melindungi hak ulayat, kita juga menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan tradisi, dan memperkuat kedaulatan bangsa.

Upaya ini membutuhkan komitmen dari semua pihak. Pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat adat, sementara sektor swasta harus beroperasi dengan prinsip keberlanjutan. Masyarakat adat sendiri juga perlu terus memperjuangkan hak-haknya dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Artikel ini merupakan hasil ringkasan penelitian terapan di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang pentingnya perlindungan hak ulayat dan upaya kolaboratif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat di daerah perbatasan. Melalui langkah nyata, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat.

Artikel ini telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Oleh: Yuldiana Zesa Azis & Emiliana B. Rahail, dan dapat diakses pada laman: https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/6458.

- Jumat Agung dan Ramadhan, Memahami Nilai Universal Setiap Agama

- Peran Strategis Ketua Umum dan Mantan Ketua Umum KADIN Indonesia dalam Pilpres 2024

- Kenapa Persipura Degradasi ??? Manajemen Klub Harus Memberikan Pertanggungjawaban Secara Profesional Kepada Publik Persipura.